学校体育研究同志会東京支部

日時:8月22日(土)23日(日)

場所:和光学園中学・高等学校

後援:町田市教育委員会

2009東京支部大会

学校体育研究同志会東京支部

日時:8月22日(土)23日(日)

場所:和光学園中学・高等学校

後援:町田市教育委員会

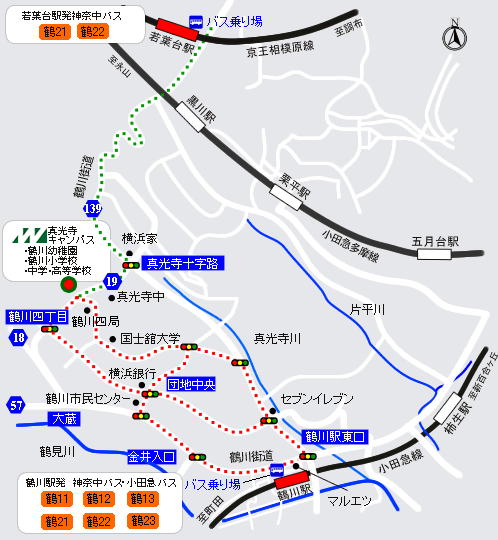

最寄駅からのバス路線 (乗車時間約15分)

小田急線『鶴川駅』からバス神奈川中央交通バス「(センター経由、6丁目経由)鶴川団地」行き終点下車。

駅からの発車時刻:8時 05、15、21、23、29、31、37、47、9時01、03、11

■大会実行委員長あいさつ 同志会は、「すべての子どもに体育・スポーツの感動を!」を胸に、民主的教育・体育の研究を続けてきました。 どの子も輝ける体育実践づくりをめざして!

この夏は、大雨があり、様々な場所で地震が起こり・・・、そして夏休みと言えども激務が続く職場があり、どこかおかしい夏でした。そんな中、参加してくださったみなさんに感謝いたします。この大会で是非、いろいろな方と出逢い、疑問を出し合い、語り合い輪を広げていってください。みなさんが楽しいと感じたことは、きっと2学期の子どもたちの笑顔に結びつくことでしょう! 第19回東京支部研究大会実行委員長 地下 紀子 |

「わかる・できる体育の授業が 子どもを変える クラスを変える」 講師 水本 浩徳氏 (青梅第四小学校)

私たちは、いい授業ができ、いいクラスがつくれるプロでありたいと思う。しかし、現実はうまくいかないことが多い。この仕事に就いて21年目の水本先生も、私たちと同じように授業づくりやクラスづくりに悩みながら取り組んでいる、いたって普通の先生である。ただ、自分のいたらなさときちんと向き合ってきた。「うまくいかないのは自分のせい」って、ちゃんと言える先生。決して子どもや親のせいにしない。子どもたちをいつも信じている。 そんな水本先生の21年の道のりを実践ビデオをまじえながら語ってもらいます。 |

(参加者の感想から)

(参加者の感想から)

☆分科会名をクリックしてください

↓

| ①跳び箱分科会 |

| ②低学年マット運動分科会 |

| ③マット運動分科会 |

| ④タッチボール・タッチバスケ分科会 |

| ⑤シュートボール・ハンドボール・フラッグフット分科会 |

| ⑥運動会表現 エイサー分科会 |

| ⑦体育授業づくり分科会 |